Sommario. La presenza dei PFAS prodotti in Italia ha raggiunto dimensioni internazionali: oltra al New Jersey, la presenza dei composti Cloro-Poli-Fuoro Eteri CArbossilati (Cl-PFECAs) è stata identificata nei corpi idrici della Germania e della Repubbilica Popolare Cinese. Non si tratta di una “dimensione locale” ristretta al raggio di 1 km dallo stabilimento di produzione, anche per la emissione dei PFAS in atmosfera e loro ricaduta su terreni adibiti a produzione di alimento, e per i rilasci legati non solo ai siti di produzione ma anche agli impianti di utilizzo e di smaltimento.

L’esperienza maturata nel Veneto può essere di aiuto, per evitare i ritardi nel monitoraggio di PFAS emergenti (quali C6O4 e GenX, sostanze che rientravano nel ciclo produttivo Miteni, ma della cui esistenza la Regione Veneto è venuta a conoscenza successivamente l’attuazione dei primi piani di monitoraggio ambientale/alimentare). Questo alla luce anche di informazioni dovute a rogatorie estere, legate alla produzione di GenX e allo smaltimento dei rifiuti di produzione dallo stabilimento dei Paesi Bassi di Dordrecht.

L’esperienza maturata nel Veneto può essere di aiuto, per evitare i ritardi nel monitoraggio di PFAS emergenti (quali C6O4 e GenX, sostanze che rientravano nel ciclo produttivo Miteni, ma della cui esistenza la Regione Veneto è venuta a conoscenza successivamente l’attuazione dei primi piani di monitoraggio ambientale/alimentare). Questo alla luce anche di informazioni dovute a rogatorie estere, legate alla produzione di GenX e allo smaltimento dei rifiuti di produzione dallo stabilimento dei Paesi Bassi di Dordrecht.

Livelli di PFAS nell’ordine di poche parti per trilione (ppt), definiti dai “gestori del rischio” come tracce, hanno un valore importante in termini di prevenzione primaria tossicologica specie per i soggetti vulnerabili, e richiedono laboratori di lunga e provata e documentata esperienza, inseriti in contesti internazionali, dotati di attrezzature di spettrometria di massa ad alta risoluzione, anche per capire la presenza e quindi l’esposizione ad altri prodotti di degradazione e metaboliti associati al ciclo di produzione e di utilizzo e smaltimento dei PFAS. In questo, la trasparenza e la risoluzione di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi di chi si occuperà di misurare e valutare le contaminazioni sono assolutamente qualificanti per aumentare il senso di responsabilità verso la comunità.

L’annunciato incontro tra la Regione Piemonte e i produttori e utilizzatori di PFAS dovrà quindi fornire informazioni adeguate e accessibili sulle molecole prodotte, e le relative schede di tossicologia, visto che quanto si andrà a definire in Piemonte avrà una risonanza nazionale e internazionale. Il rischio è un intervento “a buoi già abbondantemente scappati dalla stalla”, visto che i sostituti del PFOA sono in produzione dal 2012. Una comunità non solo scientifica ben più ampia di quella locale, verrà a chiedere conto delle scelte operate: in primis attraverso una verifica della fondatezza analitica e tossicologica che regola le emissioni nell’ambiente.

Le Amministrazioni ambientali USA si sono attivate sotto la pressione di gruppi di cittadini, che attraverso l’accesso agli atti hanno recuperato informazioni che, una volta condivise, hanno costruito un percorso virtuoso verso forme di gestione del rischio più garanti del consumatore e hanno spinto l’industria ad adottare in alcuni casi politiche di sostituzione dei PFAS con alternative non fluorurate.

Introduzione

Molto recentemente, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente di Alessandria ha pubblicato le risultanze di 2 campionamenti occasionali sulle emissioni dei PFAS emergenti C6O4 e ADV – per la sola componente N2 tra le 6 presenti nel composto – tramite deposimetri posizionati nelle zone limitrofe ad uno stabilimento di produzione di fluoropolimeri.

Molto recentemente, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente di Alessandria ha pubblicato le risultanze di 2 campionamenti occasionali sulle emissioni dei PFAS emergenti C6O4 e ADV – per la sola componente N2 tra le 6 presenti nel composto – tramite deposimetri posizionati nelle zone limitrofe ad uno stabilimento di produzione di fluoropolimeri.

Il responsabile per l’assessorato alla sanità della Regione Piemonte, ha rilasciato alla stampa locale una intervista sul tema dell’impatto delle emissioni dal polo di produzione di fluoropolimeri sulle produzioni zootecniche che insistono nel raggio di 1 km. Tale intervista segue di qualche giorno un accesso agli atti effettuato da un capogruppo di opposizione del consiglio regionale piemontese in merito alle prime risultanze della presenza di “tracce” di C604 e di ADV in campioni di uova e latte prelevati su incarico della Regione negli allevamenti ritenuti impattati.

La pubblicazione dei due contributi fornisce lo spunto per sottolineare l’importanza della adeguata caratterizzazione chimico-tossicologica di cosa sia stato realmente stato prodotto e sia prodotto come sostanze PFAS e loro impurità tecniche e prodotti di degradazione, e quanto rilasciato nell’ambiente agricolo sia dagli impianti di produzione, sia in sede di utilizzo e smaltimento di rifiuti e prodotti di consumo che contengono i PFAS.

L’esperienza maturata nel Veneto può essere di aiuto, per evitare i ritardi nel monitoraggio di PFAS emergenti (quali C6O4 e GenX, sostanze che rientravano nel ciclo produttivo Miteni, ma della cui esistenza la Regione Veneto è venuta a conoscenza successivamente l’attuazione dei primi piani di monitoraggio ambientale/alimentare). Questo, alla luce anche di informazioni dovute a rogatorie estere, legate alla produzione di GenX e allo smaltimento dei rifiuti di produzione dallo stabilimento dei Paesi Bassi di Dordrecht. In questo, la Regione Veneto poi ha inteso adottare i limiti più stringenti in assoluto nelle acque, tra l’altro di fatto equiparando i valori limite nelle acque superficiali con quelli delle acque potabili, cui possono essere assimilate le acque sotterranee – di pozzo per intenderci.

L’esperienza maturata nel Veneto può essere di aiuto, per evitare i ritardi nel monitoraggio di PFAS emergenti (quali C6O4 e GenX, sostanze che rientravano nel ciclo produttivo Miteni, ma della cui esistenza la Regione Veneto è venuta a conoscenza successivamente l’attuazione dei primi piani di monitoraggio ambientale/alimentare). Questo, alla luce anche di informazioni dovute a rogatorie estere, legate alla produzione di GenX e allo smaltimento dei rifiuti di produzione dallo stabilimento dei Paesi Bassi di Dordrecht. In questo, la Regione Veneto poi ha inteso adottare i limiti più stringenti in assoluto nelle acque, tra l’altro di fatto equiparando i valori limite nelle acque superficiali con quelli delle acque potabili, cui possono essere assimilate le acque sotterranee – di pozzo per intenderci.

Da sottolineare che la Regione Veneto sta gestendo un problema causato da un impianto di sicuro a minore capacità produttiva rispetto alla realtà industriale piemontese per i PFAS.

Il problema non solo “locale”

Giova ricordare che la conoscenza più approfondita del caso “Piemontese” scaturisce: a) dalla collaborazione tra ricercatori americani e italiani, laddove campioni di acqua prelevati a valle dello scarico dello stabilimento di fluoropolimeri sono serviti a confermare l’origine di ADV e composti associati in acque, suolo, e biota nelle vicinanze dello stabilimento consociato in New Jersey, e a risalire alla provenienza italiana dei prodotti utilizzati per la sintesi di fluoropolimeri; b) dalle indagini di ARPA Veneto per spiegare la presenza di C6O4 nelle acque del Po di pertinenza regionale, nel 2019, acque non connesse ai corpi idrici impattati da Miteni.

Il prodotto nominato ADV è di fatto una miscela di 6 principali differenti cloro-fluoro eteri carbossilati, e pertanto si tratta di un composto poli-fluoroalchilico per la sostituzione del Fluoro con il Cloro. La Regione Piemonte “a tutela della salute” ha inteso legiferare in merito agli scarichi nei corpi idrici superficiali, ponendo limiti per ADV che progressivamente si ridurranno da 2000 a 500 ng/L; nelle disponibilità analitiche di ARPA Piemonte al momento risulterebbe solo la componente N2, che è stata monitorata anche nei piezometri all’interno dello stabilimento.

Il Disegno di legge 2392 che fissa i limiti agli scarichi di PFAS peraltro non contempla ancora tutti i PFAS prodotti ed utilizzati in Italia, a partire da ADV: e in questo risulta anche ambiguo su cosa si possa definire per limite ai PFAS totali.

Su ADV esiste un problema: la stessa miscela di composti denominata ADV è registrata con almeno 4 numeri CAS differenti, a seconda si tratti di base, sali o esteri ( 220182-27-4, 220207-15-8, 330809-92-2, and 329238-24-6). La Regione Piemonte nella sua legge di fine 2021 che regola ADV negli scarichi nei corpi idrici superficiali cita un solo numero di CAS. E’ altresì possibile che i vari componenti siano in proporzioni differenti tra i vari prodotti con CAS diversi. Lo stesso problema si ripresenta anche per il C6O4, presente con tre CAS differenti. Alcuni numeri di CAS possono fare riferimento a PFAS non immessi sul mercato, ma utilizzati esclusivamente internamente allo stabilimento quali coadiuvanti tecnici alla polimerizzazione.

Questo punto è stato recentemente sollevato a livello internazionale in un editoriale della rivista Science, di cui sotto si riporta la libera traduzione di un passaggio tra i più significativi:

“Una seconda serie di impedimenti agli sforzi degli scienziati per accedere alle informazioni chimiche negli archivi del governo deriva dalla regolamentazione; I regolamenti tollerano sostanziali ambiguità nell’identificazione di alcuni sottoinsiemi di sostanze chimiche. Queste imprecisioni tendono a verificarsi all’inizio del processo di regolamentazione, quando i produttori registrano per la prima volta una sostanza presso un’ Agenzia. Ad esempio, i produttori possono identificare sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici con un nome generico che non rivela la composizione di tali sostanze (ad esempio ADV, nota della redazione). Allo stesso modo, gli scienziati possono cercare invano informazioni su una sostanza che hanno identificato se il produttore ha registrato e presentato dati su una struttura o composizione leggermente diversa e quindi un numero CAS (Chemical Abstracts Service) diverso: un anione contro un sale, ad esempio (come con Cl-PFECA), o sali con cationi diversi. Affrontare queste ulteriori lacune di informazioni è un importante passo successivo per far avanzare gli attuali schemi di registrazione e valutazione delle sostanze chimiche”.

Degno di nota è che le Amministrazioni ambientali USA si sono attivate sotto la pressione di gruppi di cittadini, che attraverso l’accesso agli atti hanno recuperato informazioni prima ritenute riservate e che, una volta condivise, hanno costruito un percorso di condivisione verso forme di gestione del rischio più garanti del consumatore e spinto l’industria anche ad adottare in alcuni casi politiche di sostituzione dei PFAS. Per inciso ADV non è più utilizzato in NJ nella produzione di fluoropolimeri.

Degno di nota è che le Amministrazioni ambientali USA si sono attivate sotto la pressione di gruppi di cittadini, che attraverso l’accesso agli atti hanno recuperato informazioni prima ritenute riservate e che, una volta condivise, hanno costruito un percorso di condivisione verso forme di gestione del rischio più garanti del consumatore e spinto l’industria anche ad adottare in alcuni casi politiche di sostituzione dei PFAS. Per inciso ADV non è più utilizzato in NJ nella produzione di fluoropolimeri.

I limiti agli scarichi per ADV in Piemonte, risultano due-tre ordini di grandezza più elevati di quanto stabilito dalle Autorità del New Jersey appunto per l’acqua dei pozzi ad uso potabile: 2 ng/Litro per la somma di tutti i 6 componenti + eventuali prodotti di degradazione. Data la mobilità dei composti PFAS, si tratta di capire se tali limiti gestionali siano fondati su valutazioni chimiche-tossicologiche, e se si, quali.

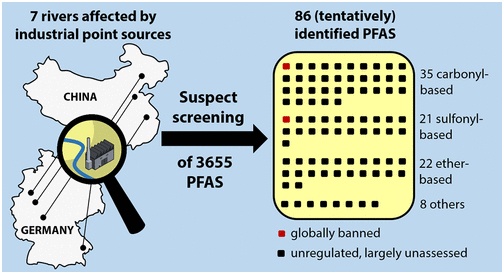

Che il problema non sia solo locale è testimoniato dal recente articolo in via di pubblicazione sulla rivista ES&T, dove, con tecniche in spettrometria di massa untarget, è stata identificata la presenza di composti Cl-PFECAs nelle acque superficiali in Germania e in Repubblica Popolare Cinese.

Dove possiamo recuperare le informazioni?

Un nodo fondamentale è l’accesso alle informazioni contenute della Autorizzazione Integrata Ambientale, specie laddove prescrivano la conoscenza chimico-tossicologica delle molecole prodotte nel passato e in produzione, compresi metaboliti e prodotti di degradazione. Questo è assolutamente rilevante quando si parla di sostanze persistenti, tossiche, e capaci di muoversi facilmente tra aria, acqua e suolo.

Al momento per ADV le uniche informazioni accessibili arrivano dal New Jersey per molecole prodotte in Italia. Da qui la necessità che comune, provincia, regione e ministeri competenti condividano le stesse informazioni e per quanto consentito le rendano pubbliche ai detentori di interesse.

Il secondo step è la disponibilità di standard analitici certificati per purezza e stabilità, accessibili a tutti i detentori di interesse (disponibili anche per le persone giuridiche che desiderino fare autocontrolli). In questo, in base alle pubblicazioni, sembra che nella disponibilità di Arpa Piemonte ci sia al momento solo un componente N2, probabilmente fornito direttamente dalla ditta, di cui rimane secretata la formula di struttura. Tale componente N2 a quanto risulta dalla letteratura scientifica non sarebbe nemmeno la più rischiosa in termini di bio-accumulo e quindi di passaggio nella catena alimentare, anche ai fini del biomonitoraggio umano. Come possono ad esempio le società responsabili dell’approvvigionamento idrico assicurare l’utenza sulle analisi per Cl-PFECAs, laddove non sia nelle loro disponibilità – o di quella dei laboratori analitici, gli standards, unitamente ai prodotti di degradazione?

Il secondo step è la disponibilità di standard analitici certificati per purezza e stabilità, accessibili a tutti i detentori di interesse (disponibili anche per le persone giuridiche che desiderino fare autocontrolli). In questo, in base alle pubblicazioni, sembra che nella disponibilità di Arpa Piemonte ci sia al momento solo un componente N2, probabilmente fornito direttamente dalla ditta, di cui rimane secretata la formula di struttura. Tale componente N2 a quanto risulta dalla letteratura scientifica non sarebbe nemmeno la più rischiosa in termini di bio-accumulo e quindi di passaggio nella catena alimentare, anche ai fini del biomonitoraggio umano. Come possono ad esempio le società responsabili dell’approvvigionamento idrico assicurare l’utenza sulle analisi per Cl-PFECAs, laddove non sia nelle loro disponibilità – o di quella dei laboratori analitici, gli standards, unitamente ai prodotti di degradazione?

I prodotti di degradazione sono appunto un altro nodo, in quanto nella sintesi dei Cl-PFECAs in qualità di fluoro-eteri è prevista la formazioni di intermedi chetonici e aldeidici – che ragionevolmente sono presente nei prodotti tecnici e quindi possibilmente rilevabili anche in matrici ambientali/alimentari in seguito al rilascio ambientale.

Il terzo step è una strategia chimico-tossicologica adeguata al contesto internazionale e aperta alla condivisione: se il C6O4 non è stato un problema solo veneto… a maggiore ragione per quantità prodotte e utilizzo, ADV e quant’altro prodotto in Italia sono un problema sia nazionale che internazionale. Una accurata e aperta interpretazione tossicologica dei dati allo stato attuale delle conoscenze, anche in un quadro precauzionale (vedi Regione Veneto) può essere adeguato nel contesto della strategia europea per una Chimica Sostenibile. Questo risulta di estrema attualità specie in congiunture di stato di siccità che interessa la pianura padana e che riduce la capacità diluente dei corpi idrici accettori degli scarichi, corpi idrici accettori che già ad Aprile 2022 sono stati utilizzati a scopo irriguo per la produzione di foraggi e vegetali.

Nello step chimico-tossicologico, il dato di biomonitoraggio umano è la base di partenza: EFSA raccomanda di partire nella valutazione di esposizione dalla dose interna. L’esperienza veneta ci insegna che proprio negli allevatori/agricoltori si sono rilevate concentrazioni nel siero di PFAS circa tre volte superiori nel valore mediano a quelle riscontrate nelle altre persone con esposizioni non professionali delle zone “rosse” impattate. Se il problema esiste, è bene rendersene subito conto considerando in primis i gruppi più sensibili e vulnerabili. E questo in virtù anche delle capacità di bioaccumulo che hanno alcuni componenti ADV, tenendo conto della storia di sintesi ed utilizzo a partire dal 2012. In questo, i recenti kit per l’analisi dei PFAS dal prelievo del sangue tramite capillare garantiscono una praticabilità anche in auto-campionamento, senza l’intervento del prelevatore e l’invio del campione a laboratori specializzati.

La presenza di composti della miscela ADV nel latte bovino “in tracce” secondo le dichiarazioni della Regione Piemonte suggerisce in modo comparato una probabile esposizione umana anche attraverso il latte materno assunto da madri esposte, anche se i dati di trasferimento dalla madre al feto/neonato tramite placenta e allattamento non sono attualmente disponibili per ADV.

Perché le “tracce” di ADV non vanno sottovalutate

Il valore guida tossicologico proposto dalle Autorità del New Jersey è di 0.28 ng/kg/giorno per effetti di tossicità epatica (aumento di peso, formazione di micro- e macro-vacuoli) riferito alla somma di tutti i composti presenti nella miscela ADV.

Tale valore si traduce in un limite massimo nelle acque di falda ad uso potabile di 2 ng/L, per una persona di 80 kg che consuma 2,4 litri/giorno, considerando che l’acqua contribuisca al 20% dell’esposizione totale massima tollerabile.

Se volessimo applicare il valore guida per la salute umana del New Jersey al consumo di latte e derivati, quale limite massimo di contaminazione possiamo ricavare?

In questo caso, vale la pena considerare che data 100 l’esposizione, un 20% di contributo viene dall’ acqua, un 20% da altre fonti ambientali (aria/polvere), seguendo quanto già valutato nei Paesi Bassi per GenX. Rimane un 60% della dose massima tollerabile dove si può a ragione ritenere che l’alimentazione a base di latte e prodotti derivati possa contare fino a 30%.

In questo caso, vale la pena considerare che data 100 l’esposizione, un 20% di contributo viene dall’ acqua, un 20% da altre fonti ambientali (aria/polvere), seguendo quanto già valutato nei Paesi Bassi per GenX. Rimane un 60% della dose massima tollerabile dove si può a ragione ritenere che l’alimentazione a base di latte e prodotti derivati possa contare fino a 30%.

Tenendo presente un bambino in età scolare italiano, tra 9 e 10 anni, di 30 kg di peso vivo, la dose massima tollerabile per tutti i composti compresi nell’ADV sarebbe di 0,28 ng x 30 kg = 8,4 ng/bambino/giorno. Di questa dose, 2,5 ng (il 30% dell’esposizione totale massima) possono essere assunti con latte e derivati, il cui consumo medio è stimato a 259 g/giorno. Ne deriva un livello di contaminazione tollerabile massimo di 0,010 ng/g per la presenza di tutti i composti ADV nel latte e prodotti derivati: le “tracce”, appunto. Le “tracce” hanno quindi un valore importante in termini di prevenzione primaria e richiedono nella verifica laboratori di lunga e provata/documentata esperienza, inseriti in contesti internazionali, e dotati di attrezzature si spettrometria di massa ad alta risoluzione, anche per capire la presenza e quindi l’esposizione ad altri composti e metaboliti associati.

Ovviamente, tale limite guida nel latte e in altri alimenti potrebbe essere ulteriormente ridotto, laddove altri composti fossero presenti nella dieta e riconoscessero la stessa via tossicologica per causare l’effetto avverso. In questo, ricordiamo che il RIVM olandese ritiene più probante appunto la tossicità epatica per i PFAS noti ed emergenti (vedi Gen X).

Tale approccio chimico-tossicologico ha un senso più probante laddove la produzione di latte sia di primaria importanza per la zona, ad esempio attraverso importanti conferimenti delle aziende agricolo-zootecniche potenzialmente esposte alla Centrale del latte locale, ovverossia attraverso la fidelizzazione di gruppi di acquisto verso l’approvvigionamento diretto alla “stalla”, anche in virtù della possibilità oggi data dalla legge di attivare “rivendite locali”. In questo caso, il percorso di mitigazione del rischio “pollution-dilution-solution” perderebbe molto di efficacia, anche alla luce della pregressa esposizione e del bio-accumulo.

In questo, lo studio partecipativo veneto del prof Paolo Girardi dal titolo: Mothers living with contamination of perfluoroalkyl substances: an assessment of the perceived health risk and self?reported diseases può costituire un esempio di progetto condiviso di comunità per rendere la popolazione più resiliente.

Verso la definizione di una strategia “veterinaria”

Sulla strategia veterinaria ci vengono ancora una volta in aiuto le evidenze di oltre Atlantico: alcune piante e animali se adeguatamente monitorati costituiscono “le sentinelle” della qualità dell’aria e possono restituire informazioni riguardo alla contaminazione reale nel medio – lungo periodo (da 3 mesi fino a 5 anni). Il problema delle emissioni in aria si pone appunto per la natura surfattante dei PFAS, per la probabile assenza nelle prescrizioni AIA a limiti specifici nelle emissioni gassose, e per il fatto che certi sistemi di depurazione delle acque se non ben progettati possono determinare la formazione di schiume ed aerosol in grado di spostare la partizione dei PFAS dall’acqua all’aria. La sintesi dei fluoropolimeri mediante l’utilizzo di PFAS può riconoscere cicli di produzione “a batch” che potrebbero essere non sincroni con i piani di campionamento tramite deposimetri effettuati da ARPA, ovverossia restituire dati scarsamente indicativi per esposizioni nel medio-lungo periodo.

Sulla strategia veterinaria ci vengono ancora una volta in aiuto le evidenze di oltre Atlantico: alcune piante e animali se adeguatamente monitorati costituiscono “le sentinelle” della qualità dell’aria e possono restituire informazioni riguardo alla contaminazione reale nel medio – lungo periodo (da 3 mesi fino a 5 anni). Il problema delle emissioni in aria si pone appunto per la natura surfattante dei PFAS, per la probabile assenza nelle prescrizioni AIA a limiti specifici nelle emissioni gassose, e per il fatto che certi sistemi di depurazione delle acque se non ben progettati possono determinare la formazione di schiume ed aerosol in grado di spostare la partizione dei PFAS dall’acqua all’aria. La sintesi dei fluoropolimeri mediante l’utilizzo di PFAS può riconoscere cicli di produzione “a batch” che potrebbero essere non sincroni con i piani di campionamento tramite deposimetri effettuati da ARPA, ovverossia restituire dati scarsamente indicativi per esposizioni nel medio-lungo periodo.

L’aria è stimata rappresentare il serbatoio per 80% dei PFAS. Nell’aria i PFAS si possono modificare a seguito dell’irraggiamento UV, e le ricadute a terra dei PFAS sono ormai ritenute di impatto nelle vicinanze degi impianti di produzione e di utilizzo, nonché di smaltimento.

Ed in un contesto agricolo-zootecnico, basato sulla coltivazione del mais, l’esperienza veneta ci insegna la capacità di tale foraggera di essere contaminata e di trasferire i PFAS alle filiere alimentari.

Quindi al di là della distanza degli allevamenti zootecnici dalla “sorgente regolare di emissione” dobbiamo tenere presente l’utilizzo agronomico dei terreni: i campi per la produzione di insilati e di fieni o le aree adibite al pascolo possono essere impattate e essere distanti dalla sede dell’allevamento. Un sopralluogo può facilmente evidenziare la realtà agricolo-zootecnica nei dintorni del polo industriale. Da una zona storicamente contaminata nel raggio di 1 km , si passerebbe ad un’altra dimensione in base ai luoghi di effettiva fruizione del foraggio. Da notare che recentemente sono stati acquisiti per la produzione di mais destinato all’alimentazione animale importanti terreni a ridosso dell’impianto di fluoropolimeri con tutta probabilità utilizzati per l’alimentazione dei due principali allevamenti di bovine da latte nella provincia piemontese.

Ricordiamo che nel caso della contaminazione del mais da diossine nel bresciano, l’IZS aveva dato indicazioni di non raccogliere il granoturco a maturazione cerosa ma a maturazione vitrea, per evitare le che foglie “arricchite” dal particolato atmosferico finissero nell’alimentazione animale e contribuissero alla presenza di tali contaminanti nel latte di stalla e della Centrale.

Il monitoraggio delle piante/foraggi non è in grado di avere una completa memoria storica delle emissioni. Per capire in maniera retrospettiva gli impatti ambientali sulle produzioni alimentari e avere indicazioni sulle sostanze da ricercare nel biomonitoraggio animale e umano ci si orienta sull’analisi degli aghi di pino e sulle piante aromatiche (salvia, rosmarino, origano ad esempio). Infatti i terpeni/terpenoidi di tali piante hanno la capacità di intrappolare i PFAS, come confermato da recenti studi USA proprio esaminando gli aghi di pino nelle vicinanze di un impianto di fluoropolimeri.

Tali analisi incrociate di fatto danno un primo quadro delle dimensioni del problema e delle possibili implicazioni, in quanto a duplice valenza retrospettiva e prospettica. Da notare che negli ultimi 5 anni risultano importanti donazioni di alberi di Natale alla popolazione residente, nelle vicinanze dell’impianto, che successivamente alle feste sono stati trapiantati nel terreno ad arredo urbano. Vista la presenza di composti organo-clorurati nell’aria cittadina, uno stimolo in più per analizzare gli aghi di pino e risalire a precedenti emissioni/esposizioni. La domanda di perché nella AIA non risultino spesso prescrizioni sui limiti alle emissioni nell’aria di PFAS, anche in ambienti “agricoli” va affrontata in una carenza di cultura “One Health”.

Le difficoltà legate all’etica ambientale

La componente di etica ambientale, riassumibile nei seguenti punti, è in grado di influenzare la credibilità degli enti pubblici di quanto si sta attuando per valutare e gestire il problema PFAS:

- Presenza di una multinazionale che si occupa storicamente anche della promozione economico e sociale degli abitanti.

- Presenza di una multinazionale molto attiva nella formazione e innovazione, anche attraverso collaborazioni con il sistema scolastico, universitario e della ricerca.

- Adeguato coinvolgimento della popolazione in maniera pro-attiva, popolazione che nel passato ha manifestato difficoltà nella collaborazione attiva a studi di epidemiologia ambientale, ad esempio nel campionamento dell’acqua presso le proprie abitazioni (che un tempo non risultavano allacciate all’acquedotto comunale).

- Indagine retrospettiva sul destino degli scarti di produzione PFAS e loro conferimento in presenza di un quadro normativo non definito e lacunoso per alcuni versi (si pensi alla denominazione generica di surfattanti o tensioattivi, senza una specifica analitica).

- Applicazione del principio di precauzione e indennizzi e risarcimenti alle aziende agricole e zootecniche impattate e strategie per evitare un problema legato alla chiusura/limitazione/ danno di immagine della loro attività.

- Necessità di allargare l’indagine non solo ai siti di produzione, ma anche ai siti di utilizzo e smaltimento dei PFAS e dei prodotti che li contengono,

Le prospettive

Mentre in New Jersey la proprietà ha preso la decisione di non utilizzare PFAS nella produzione di fluoropolimeri, in Italia una tale soluzione nella gestione del problema non sembra ancora matura. L’annuncio di importanti investimenti in impianti di osmosi inversa efficaci nella rimozione dei PFAS dall’acqua, unitamente alla richiesta di aumentare la produzione di di alcuni PFAS lascia intuire una politica industriale improntata alla mancata sostituzione con alternative non fluorurate. Questo, in un contesto internazionale dove la produzione di fluoropolimeri è ritenuto un asset industriale portante a supporto della mobilità elettrica, ed in tale contesto, viene anche proposto come opportunità di sostenibilità sociale, economica, e in parte ambientale.

Mentre in New Jersey la proprietà ha preso la decisione di non utilizzare PFAS nella produzione di fluoropolimeri, in Italia una tale soluzione nella gestione del problema non sembra ancora matura. L’annuncio di importanti investimenti in impianti di osmosi inversa efficaci nella rimozione dei PFAS dall’acqua, unitamente alla richiesta di aumentare la produzione di di alcuni PFAS lascia intuire una politica industriale improntata alla mancata sostituzione con alternative non fluorurate. Questo, in un contesto internazionale dove la produzione di fluoropolimeri è ritenuto un asset industriale portante a supporto della mobilità elettrica, ed in tale contesto, viene anche proposto come opportunità di sostenibilità sociale, economica, e in parte ambientale.

In questo, gli sforzi legislativi per limiti agli scarichi dei PFAS non sembrano adeguati: nella proposta del Disegno di legge, recentemente discusso anche dalla Conferenza delle Regioni, non c’è traccia dei composti Cl-PFECAs, come di altri PFAS di cui è probabile non si abbia una conoscenza piena della loro produzione e/o utilizzo in Italia.

Conclusioni

La problematica PFAS sul territorio richiede un approccio internazionale e prospettico. In questo è stato dimostrato negli USA che le comunità locali hanno un ruolo nello stimolare le Autorità Locali e Nazionali a porsi in maniera assolutamente di garanzia per la salute del cittadino e per l’ambiente.

Di sicuro, quanto la Regione Piemonte va a gestire, congiuntamente alla definizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Provincia, avrà una risonanza internazionale, e sarà in tale contesto oggetto di un confronto e valutazione molto più ampia. Tali aspetti sono di rilevanza laddove le molecole abbiano proprietà bio-accumulative: ovverossia, conta anche il pregresso.

E’ auspicabile che il reportage realizzato dalla televisione belga sulle politiche industriali legate al polo chimico piemontese programmato per la messa in onda nell’Autunno 2022 trovi già per quella data adeguate risposte gestionali nei contesti internazionali più appropriati, prevenendo che ulteriori elementi di novità vengano proposti dall’estero, per produzioni italiane.

E’ auspicabile che il reportage realizzato dalla televisione belga sulle politiche industriali legate al polo chimico piemontese programmato per la messa in onda nell’Autunno 2022 trovi già per quella data adeguate risposte gestionali nei contesti internazionali più appropriati, prevenendo che ulteriori elementi di novità vengano proposti dall’estero, per produzioni italiane.

Questo provocherebbe una perdita di credibilità del sistema di prevenzione della salute in Italia, soprattutto nella chiave One Health da tutti oggi sostenuta, a parole. Un primo passo saranno le sinergie tra sanità e ambiente in ambito regionale, anche come condivisione di dati e metodologie. Tutto questo, a tutela delle persone fragili e vulnerabili, anche in chiave socio-economica: come non considerare gli allevatori in questo novero?

Riferimenti:

Girardi P et al., 2022. Mothers living with contamination of perfluoroalkyl substances: an assessment of the perceived health risk and self?reported diseases. Environmental Science and Pollution Research https://doi.org/10.1007/s11356-022-20085-5R

Kaylie I Kirkwood et al., 2022 Utilizing Pine Needles to Temporally and Spatially Profile Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Environ Sci Technol DOI: 10.1021/acs.est.1c06483

Joerss H et al., 2022. Beyond the Tip of the Iceberg: Suspect Screening Reveals Point Source-Specific Patterns of Emerging and Novel Per- and Polyfluoroalkyl Substances in German and Chinese Rivers Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c07987

Ingelido AM et al., 2020. Serum concentrations of perfluorinated alkyl substances in farmers living in areas affected by water contamination in the Veneto Region (Northern Italy) doi: 10.1016/j.envint.2019.105435.

Marchisio I et al., 2022. Contaminanti emergenti: monitoraggio sperimentale di PFAS nelle matrici aria e acqua. Prevenzione in Corso, 9 : 22.

New Jersey State, USA: Ground Water Quality Standards (GWQS). https://www.state.nj.us/dep/wms/bears/gwqs.htm

PFAS: la regione farà altre indagini: https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/04/15/video/pfas-latte-e-uova-la-regione-fara-altre-indagini-138653/

REGIONE PIEMONTE Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25. Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021.

Senato della Repubblica, DDL S2392 18ma legislatura: Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54427_testi.htm

Wagner WE, and Gold SC, 2022. Legal obstacles to toxic chemical research, Science 375,138-141, DOI: 10.1126/science.abl4383

Nell’immagine 3 abstract grafico che illustra i PFAS non regolamentati e in grande parte non ricercati, tra cui i Cl-PFECAs, identificati nei fiumi in Germania e Repubblica Popolare Cinese.

(A cura della redazione del Sivemp Veneto – riproduzione ammessa solo citando la fonte)